План рассказа Фотография на которой меня нет Астафьева

Пересказ

Деревенские женщины далекой сибирской деревни пребывают в радостном волнении и ожидании. В деревню приехал фотограф и завтра будет фотографировать учеников сельской школы на одну большую фотокарточку. Мамы и бабушки стараются получше приодеть детей, т.к. живут многие очень бедно. Фотографу отводят хорошую избу, всячески стараются угодить и уважить, чтобы он хорощо снимал ребят.

Сами школьники рассуждают о том, кто где будет стоять, когда их будут выстраивать для фотографирования. Дети думают, что в первые ряды поставят отличников, тех, кто хорошо учится. Повествователь и его друг понимают, что им не на что надеяться. Они будут на самом заднем плане, где и лиц-то не разглядишь. В отчаянии, желая доказать всем, что они люди совсем уж распропащие, они идут кататься с крутых снежных склонов, все изваливаются в снегу.

На следующее утро и даже еще ночью у мальчика-повествователя начинают сильно болеть ноги, он постанывает, встать с постели не может. Он сирота, его воспитывают бабушка и дед. Бабушка понимает, что происходит с ребенком, потому что приступ этой болезни случается с ним не впервые. Она будит ночью деда и требует растопить баню, чтобы отогревать ноги, растирает их лечебными снадобьями, ругая мальчика за неосмотрительное поведение. Мальчик молчит и подчиняется. Когда все бабушкино лечение окончено и ему становится чуть легче, в темноте избы он видит, как бабушка у иконы просит у Пресвятой Богородицы выздоровления для ребенка.

Мальчик, конечно, расстроен, что не сможет утром пойти в школу и фотографироваться вместе со всеми. За ним заходит друг Санька, повествователь порывается встать с постели, но ноги не слушаются, и он бессильно падает. Бабушка, утешая его, говорит, что, когда он поправится, она отвезет его в город в фотоателье, и там его сфотографируют. Санька решает тоже не идти в школу за компанию с рассказчиком.

Повествователь болеет. Ему скучно в доме. Он смотрит через окно на улицу и наблюдает, как оформлено пространство между рамами на окнах в соседских домах. Бабушка, на его взгляд, делает это лучше всех. Солнце светит ярче, дело идет к весне. Мальчик вспоминает, как весной бабушка выставляет из темного погреба горшки с комнатными цветами. Потом он каждый день с нетерпением ждет, когда же распустится яркий красивый цветок. Бабушка тоже радуется его появлению, словно это свидетельствует уже об окончательном наступлении весны.

Однажды во время болезни мальчика к ним в дом приходит учитель и приносит фотографию класса, на которую ребенок так и не попал. Бабушка принимает учителя очень почтительно и всё удивляется, какой он культурный и интеллигентный человек, как умеет хорошо вести разговор, никогда не возьмет лишнего куска за столом. Мальчик вспоминает о своих учителях в сельской школе. Они муж и жена, приехали к ним из города. Позже у них появляется ребенок. Деревенские жители часто тайком помогают им: то нарубят дров, то принесут молока или творога. Учителей очень уважают. Повествователь вспоминает, как учитель уже весной, в конце учебного года, отправился с ними в поход, сколько интересного он рассказал им о лесе, как пытался защитить детей, увидев гадюку.

Теперь уже не мальчик, а взрослый человек смотрит на ту самую старую фотографию. Он думает о том, как сложились судьбы его одноклассников, кто из них погиб на войне. Он вспоминает себя прежнего, того ребенка, каким он был тогда.

Также читают:

Картинка к сочинению План рассказа Фотография на которой меня нет

Популярные сегодня темы

Сказка о крошечной Дюймовочке никого не оставит равнодушным. Эта маленькая девочка научила меня быть терпеливой и доброй. Её появление на свет было для мамы долгожданным и в тоже время необычным.

Жанровая направленность произведения представляет собой фольклорную бытовую сказку, являющуюся творением устного народного творчества, вымышленным по содержанию и прозаическим в соответствии с формой.

Самое известное произведение Чернышевского Николая Гавриловича – это, конечно же, «Что делать?». В этом романе, полном героев, событий, историй и воспоминаний заложена не только тема любви, описание разных женитьб

Сказка эта, конечно, обладает многими признаками жанра: герои (волшебники, царские особы), приёмы (превращения, магия) … Но всё-таки это не традиционная детская сказка.

В Образе этой героини автор воплотил свои представления о нелегкой женской судьбе в крестьянской среде. Кроме того, при изложении судьбы Матрены добавлен и социальный контекст, страдает она не только от своих

Урок по рассказу В.Астафьева “Фотография, на кооторой меня нет”

Разделы: Литература

Цели:

Методические приёмы:

Оборудование: компьютер, мультимедиа, презентация.

Как много жёлтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!И вдруг открылся мне и поразил

Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнём, враждой

Земля полным-полна,

И близких всех душа не позабудет…

- О чём мы говорили на предыдущем уроке? (О биографии В. Астафьева и его книге “Последний поклон”, которая достойна занять своё место на “золотой полке” детской классики.

- С какими рассказами-главами вы знакомы? (“Васюткино озеро”, “Конь с розовой гривой”).

- О чём же эти произведения? (О том, как маленькие герои взрослеют на глазах, как формируется их характер).

Слайд 2. Обложка книги “Последний поклон”.

Учитель. Да, вся повесть “Последний поклон” рассказывает, как мальчик познаёт мир, свою малую родину, как осознает, что любит её, как становится личностью. А ещё эта повесть и о старших, о людях, которые готовили мальчика к сложной взрослой жизни.

Слайд 3. “Последний поклон” – это разговор о детстве и о тех людях, которые согрели это детство теплом своего сердца и лаской своих трудовых рук, заронив в душу его семя живительных исканий”.

Слайд 4. Заголовок “Фотография, на которой меня нет”.

Учитель. Одной из глав “Последнего поклона” является рассказ “Фотография, на которой меня нет”. Это эпизод из жизни главного героя – Виктора Потылицына.

- Беседа по содержанию рассказа.

- Каков сюжет рассказа? (Приезд фотографа. Витька простудил ноги и не смог сфотографироваться).

- Найдите основную мысль рассказа. (Последнее предложение текста).

- Объясните смысл этой фразы. (История – это не только войны, перевороты, кризисы; история складывается из историй и судеб людей. Писателю дорого время его детства, ставшее историей. Фотография – часть истории. Память тоже способна запечатлеть эпоху, создать её портрет. А у писателя память, воспоминания становятся частью художественного произведения).

- В какое время происходит действие рассказа? (30-е годы 20 века, Сибирь – родные места писателя)

Слайд 5. Старый фотоаппарат.

- Как вы думаете, почему приезд фотографа взбудоражил школу, учеников? Что вообще значило: сфотографироваться в то время? (В деревни приезжали редко. Это было целое событие, разговоров хватало надолго. Фото бережно хранили). А для вас приезд фотографа – это событие?

- Почему вся деревня решает, где поселить фотографа на ночь? (1) всем хотелось угодить; 2) человеческая забота – это характерно для деревенских жителей).

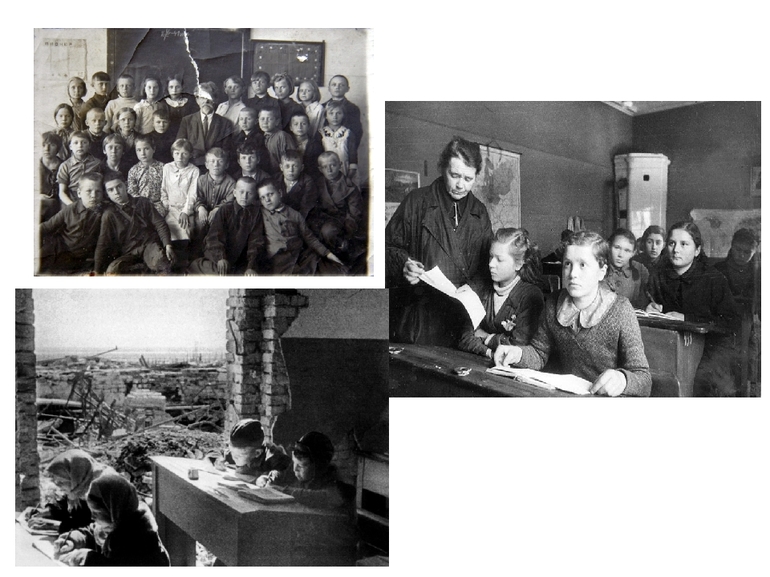

Слайд 6. Фото ученика 30–50-х гг. “Мне вспомнились детства далёкие годы…”

- Почему Витька и Санька ведут себя плохо? (Они не лучшие ученики, но им обидно. По сути, фотография должна всех объединить). Почему полезли в драку? Почему “пропащие”?

- Чтение отрывка: стр. 222 от “Весь длинный зимний вечер…” до “Тогда пошли мы…”.

- Почему Витьки и Саньки не оказалось на фотографии? (Витька застудил ноги. Санька – Друг). Ответ: стр. 225.

Слайд 7. Мальчишки, мальчишки.

Учитель. В рассказе есть ещё один герой, которому отведено много места. Это бабушка Витьки, которая лечит ноги мальчика, чтобы тот смог сфотографироваться.

Слайд 8. Бабушка. “Ну бывают же люди, которым ничего не стоит одарить человека счастьем”.

- Какие ассоциации возникают у вас со словом “бабушка”? Запишем их на доске и в тетрадях: – доброта, забота, старость, аккуратность, мудрость, знание лекарственных трав, морщинки, платок, очки, молитва, седина, натруженные руки, варежки, носки – вязание, сказки, пирожки, ласковая, справедливая.

- А теперь наши ассоциации соотнесём с художественным образом бабушки Катерины Петровны: такой ли Астафьев изобразил свою героиню? (Соединяет многие качества, хранительница народной мудрости, семьи, защитница детей).

- Чтение отрывков: 1) стр. 223 от “Так я и знала. ” до “Посинели, будто на лёде…”; 2) стр. 224 от “Бабушка уже не колотила…”

- Что особенного в речи бабушки?

Слайд 9. Диалекты, народные обороты, приметы, присловья.

(Запишем в тетради).

- Почему автор тщательно воспроизводит речь героини? (Всё очень дорого, это воспоминания детства. Даёт возможность читателю услышать живую, яркую, очень эмоциональную разговорную речь деревенской женщины).

- Какие ещё воспоминания Виктора связаны с бабушкой?

– окна в доме, стр. 226 от “Деревенское окно…” до “Бабушкины окна…”;

Слайд 10. С. Сюхин. Иллюстрация к рассказу “Фотография…”

– лечение: натирала, поила, парила в бане;

– цветы в доме, стр. 228 от “После того как загорались…” до конца абзаца;

– отношение бабушки к людям: к учителю (приняла шапку, пальто; поставила самовар; всё, что было в доме – на стол).

Слайд 11. И. Пчёлко. Иллюстрация к рассказу.

Хорошая бабушка у Витьки?

Хочу познакомить вас со словами литературоведа В. Курбатова.

Работа с карточкой. “Главная героиня “Поклона” – Витькина бабушка Катерина Петровна именно поэтому и станет нашей общей русской бабушкой, что соберёт в себе в редкой живой полноте всё, что ещё осталось в родной земле крепкого, наследного, исконно родного, что мы про себя каким-то внесловесным чутьём узнаем как своё, будто всем нам светившее и заранее и навсегда данное. Ничего он в ней не прикрасит, оставит и грозу характера, и ворчливость, и непременное желание всё первой указать и всем в деревне распорядиться (одно слово – Генерал). И бьётся, мучается она за детей и внуков, срывается в гнев и слёзы, а начнёт рассказывать о жизни, и вот, оказывается, нет в ней для бабушки никаких невзгод…”

- Что вам понравилось в этом высказывании? С чем согласны?

- Вспомним, с какой целью приезжает фотограф? (Сфотографировать учеников школы).

- Кто был инициатором этого события? (Учителя).

- Расскажите об учителях Виктора.

Слайд 12. Учителя и ученики.

- Почему учителя заботились не только о школе, а и о жителях деревни? (Взаимное уважение).

- Чтение: стр. 231 от “Уважение к нашему учителю…” до “…в гулянке народ…”

Слайд 13. “Я принёс тебе фотографию, – сказал учитель.

Уважение к ученику, который заболел и пропустил важное событие.

- Какую деталь в портрете учителя особо выделяет автор? (“немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза”). Стр. 229.

- С какой целью автор вспоминает поход на Лысую гору? (Раскрыть лучшие качества учителя).

Слайд 14. Я вспоминаю первого учителя:

Вот он стоит, диктуя у доски.

И буквы неуверенно, мучительно

Выводят малыши ученики.

Был Архимедом он и был Гомером,

Он всё умел на свете, добрый маг.

Слайд 15. Большое наше село, длинное.

Учитель. Жизнь учителя и учительницы – своеобразный подвиг: приехали в глухую сибирскую деревню. Городские жители, молоды, ребёнок, нет условий, но они не сдаются.

Слайд 16. “И каждый человек пусть доживёт…”

Чтение: стр. 235 от “Прошли годы…” до конца абзаца.

Учитель. Бабушка Катерина Петровна, учителя Евгений Николаевич и Евгения Николаевна… Это люди, которые растворились в памяти Вити Потылицына. Живя рядом с такими личностями, каким должен расти, по вашему мнению, Витя?

Мы знаем, что он сирота, самый родной человек для него – бабушка.

- Каким человеком становится герой рассказа? Подтвердите текстом. (Отзывчивый, любознательный: наблюдения за цветами).

- Почему нет страшных картин сиротства, трудной жизни? Цель автора: показать формирование характера героя. Всё лучшее в нас прорастает в мире детства, где царят доброта, любовь, милосердие, уважение. А Витя похож на оживающие весной цветы, тоже тянется к солнцу, свету, теплу.

- Чтение: стр. 235 “Школьная фотография жива…”

Слайд 17. “Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе!”

- Какое значение имела для Витьки фотография, на которой его не было? (Изображены школьные товарищи, погибшие на войне. Фотография разбудила память о событиях, которые помогли ему стать лучше, взрослее).

- Какие чувства испытывает, рассматривая фотографию?

Почему не смеётся?

- Чтение: стр. 235 “Смотрю, иногда улыбнусь…”

- Зачитаем последний абзац: “Деревенская фотография – своеобычная летопись нашего народа, настенная его история”.

- Как понимаете эти слова? (История заслуживает внимания и уважения. – Записать в тетради). А наш герой научился быть внимательным и уважительным.

- Подведение итогов.

- Так о чём рассказ “Фотография, на которой меня нет”?

– как быть добрым,

– о человеческой памяти,

– способности сохранить благодарность прошлому, людям,

– о ВОВ, о которой Астафьев не говорит, но она присутствует незримо.

Слайд 18. “Каждый свою книгу…” (Память).

2. Каков герой Астафьева?

Благородный. Помнит добро, ценит любовь и заботу. Это совестливый человек, который не прощает себе прошлых ошибок. Ему дорога память о прошлом, история народа, которая складывается из памяти каждого человека. Виктор Астафьев и поэт Николай Рубцов поняли сокровенный смысл фотографии: “И близких всех душа не позабудет…”

Слайд 19. Портрет В. Астафьева.

1. Г.А. Голикова. Урок по рассказу В.П. Астафьева “Фотография, на которой меня нет”. Литература в школе, 2005, 5.

Фотография, на которой меня нет

Глухой зимой нашу школу взбудоражило невероятное событие: к нам едет фотограф из города. Фотографировать он будет «не деревенский люд, а нас, учащихся овсянской школы». Возник вопрос — где селить такого важного человека? Молодые учителя нашей школы занимали половину ветхого домишки, и у них был вечно орущий малыш. «Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя». Наконец фотографа пристроили у десятника сплавной конторы, самого культурного и уважаемого человека в селе.

Весь оставшийся день школьники решали, «кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки». По всему выходило, что меня и левонтьевского Саньку посадят в самый последний, задний ряд, поскольку мы «не удивляли мир прилежанием и поведением». Даже подраться не получилось — ребята просто прогнали нас. Тогда мы начали кататься с самого высокого обрыва, и я начерпал полные катанки снега.

Ночью у меня начали отчаянно ныть ноги. Я застудился, и начался приступ болезни, которую бабушка Катерина называла «рематизня» и утверждала, что я унаследовал её от покойной мамы. Бабушка лечила меня всю ночь, и уснул я только под утро. Утром за мной пришёл Санька, но пойти фотографироваться я не смог, «подломились худые ноги, будто не мои они были». Тогда Санька заявил, что тоже не пойдёт, а сфотографироваться успеет и потом — жизнь-то долгая. Бабушка нас поддержала, пообещав свезти меня к самому лучшему фотографу в городе. Только меня это не устраивало, ведь на фото не будет нашей школы.

В школу я не ходил больше недели. Через несколько дней к нам зашёл учитель и принёс готовую фотографию. Бабушка, как и остальные жители нашего села, относилась к учителям очень уважительно. Они ко всем были одинаково вежливы, даже к ссыльным, и всегда готовы были помочь. Даже Левонтия, «лиходея из лиходеев», наш учитель смог утихомирить. Помогали им деревенские, как могли: кто за дитём посмотрит, кто горшок молока в избе оставит, кто воз дров привезёт. На деревенских свадьбах учителя были самыми почётными гостями.

Работать они начинали в «доме с угарными печами». В школе не было даже парт, не говоря уже о книжках с тетрадками. Дом, в котором разместилась школа, срубил ещё мой прадед. Я там родился и смутно помню и прадеда, и домашнюю обстановку. Вскоре после моего рождения родители отселились в зимовье с протекающей крышей, а ещё через некоторое время прадеда раскулачили.

Раскулаченных тогда выгоняли прямо на улицу, но родня не давала им погибнуть. «Незаметно» бездомные семьи распределялись по чужим домам. Нижний конец нашего села был полон пустых домов, оставшихся от раскулаченных и высланных семей. Их-то и занимали люди, выброшенные из родных жилищ накануне зимы. В этих временных пристанищах семьи не обживались — сидели на узлах и ждали повторного выселения. Остальные кулацкие дома занимали «новожители» — сельские тунеядцы. За какой-нибудь год они доводили справный дом до состояния хибары и переселялись в новый.

Из своих домов люди выселялись безропотно. Только один раз за моего прадеда заступился глухонемой Кирила. «Знавший только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кирила всмятку разнёс его голову» ржавым колуном. Кирилу выдали властям, а прадеда с семьёй выслали в Игарку, где он и умер в первую же зиму.

В моей родной избе сперва было правление колхоза, потом жили «новожители». То, что от них осталось, отдали под школу. Учителя организовали сбор вторсырья, и на вырученные деньги купили учебники, тетради, краски и карандаши, а сельские мужики бесплатно смастерили нам парты и лавки. Весной, когда тетради кончались, учителя вели нас в лес и рассказывали «про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо».

Уже много лет прошло, а я всё ещё помню лица моих учителей. Фамилию их я забыл, но осталось главное — слово «учитель». Фотография та тоже сохранилась. Я смотрю на неё с улыбкой, но никогда не насмехаюсь. «Деревенская фотография — своеобычная летопись нашего народа, настенная его история, а ещё не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разорённого гнезда».

План рассказа Фотография на которой меня нет Астафьева

Фотография, на которой меня нет

Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, по делу — приехал фотографировать.

И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы.

Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны.

Учитель и учительница — муж с женою — стали думать, где поместить фотографа на ночевку.

Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок дитенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной.

Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спьяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона.

Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмешалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в куть и с напором, правда, конфузливым, взялась его убеждать:

— Им тама нельзя. Ямщиков набьется полна изба. Пить начнут, луку, капусты да картошек напрутся и ночью себя некультурно вести станут. — Тетка Авдотья посчитала все эти доводы неубедительными и прибавила: — Вшей напустют…

— Я чичас! Я мигом! — Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу.

Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек Илья Иванович Чехов. Происходил он из ссыльных. Ссыльными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодице, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаве, лесозаготовках и выжиге извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова — самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут.

Вздохнул облегченно учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло — все переживали.

Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал.

Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, плохие — назад — так было порешено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением, нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят? Ты или не ты? Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы — люди пропащие… Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о каменья головки санок, коленки посносили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу.

Бабушка уж затемно сыскала нас с Санькой на увале, обоих настегала прутом. Ночью наступила расплата за отчаянный разгул у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу — тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль.

Я долго терпел, чтобы не завыть, очень долго. Раскидал одежонку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи, потом растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка ничего не помогало.

И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, затем и в полный голос.

— Так я и знала! Так я и знала! — проснулась и заворчала бабушка. — Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студися, не студися!» — повысила она голос. — Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи! — Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее усмиряюще. — И меня загибат…

Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть и там зазвенела посудою, флакончиками, баночками, скляночками — ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.

— Зде-е-е-ся. — по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.

— Зде-е-еся! — передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумела: — Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: — Эк его умучило! Эк его крюком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел…

Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке — лечит она меня.

Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица шипучей от спирта ладонью.

— Спи, пташка малая, Господь с тобой и анделы во изголовье.

Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно:

— И чего к робенку привязалася? Обутки у него починеты, догляд людской…

Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а перепробовавши все свои лекарства, заплакала и напустилась на деда:

Конспект урока по литературе на тему: В.П.Астафьев. Анализ содержания рассказа “Фотография, на которой меня нет”.

Конспект урока по литературе на тему: В.П.Астафьев. Анализ содержания рассказа “Фотография, на которой меня нет”.

Содержимое разработки

Конспект урока по литературе на тему: В.П.Астафьев. Анализ содержания рассказа “Фотография, на которой меня нет”.

углубление знаний учеников о личной и творческой биографии В.П. Астафьева;

формирование навыков анализа текста;

развитие навыков выразительного чтения;

воспитание гражданской позиции через литературное произведение.

Оборудование: портрет В. Астафьева, компьютер, мультимедиа, презентация

1. Организационный момент.

Как много жёлтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне и поразил

Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнём, враждой

Земля полным – полна,

И близких всех душа не позабудет…2. Актуализация знаний.

-О чём мы говорили на предыдущем уроке? (О биографии В. Астафьева и его книге “Последний поклон”).

– С какими рассказами-главами из книги писателя вы уже знакомы? (“Конь с розовой гривой”,“Васюткино озеро”).

– О чём же эти произведения? (О том, как маленькие герои взрослеют, как формируется их характер).

-Какое было домашнее задание?

(Прочитать рассказ. Найти и выделить в тексте материал по темам: Приезд фотографа в село. Простуда и её лечение. Школьный учитель. Старая деревенская школа. Жизнь деревенских ребят).

– Что объединяет эти рассказы Астафьева с рассказом «Фотография, на которой меня нет», над которым мы сегодня будем работать? (Действие происходит в деревне, главный герой – мальчик, который проходит нравственное испытание, это испытание делает его взрослее, серьезнее, помогает усвоить урок жизни).

3. Сообщение темы урока

– Одной из глав “Последнего поклона” является рассказ “Фотография, на которой меня нет”. Это эпизод из жизни главного героя – Виктора Потылицына.

-Сегодня будем анализировать содержание рассказа В.Астафьева “Фотография, на которой меня нет”.

Цель нашего урока: выяснить, как тема памяти раскрывается в рассказе «Фотография, на которой меня нет», что и почему сохранила память героя рассказа Виктора Потылицына, что должен делать человек, чтобы сохраниться в памяти.

4. Беседа по содержанию рассказа В.П.Астафьева “Фотография, на которой меня нет”.

– Каков сюжет рассказа? (Приезд фотографа. Витька простудил ноги и не смог сфотографироваться). Сюжет прост, значит, не события главные, а что-то другое. Что?

– Найдите основную мысль рассказа. («Деревенская фотография – своеобразная летопись нашего народа, настенная его история»).

-Объясните смысл этой фразы (История страны складывается из историй и судеб отдельных людей. Писателю дорого время его детства, ставшее историей. Фотография тех лет – часть этой истории).

– В какое время происходит действие рассказа? (Действие происходит глухой зимой в середине 30-х годов 20 века в Сибири, в деревне Овсянка – родные места писателя).

– Чем живет русская деревня в эти годы?

– Какие лица выхватывает писатель для своей фотографии?(деревенские жители, Санька, Витька, бабушка Витьки, учителя)

Работа по плану:

Рассказ о деревенских жителях

Рассказ о Витьке и Саньке

Рассказ о бабушке

Рассказ об учителях и деревенской школе

1. Рассказ о деревенских жителях

– Как вы думаете, почему приезд фотографа взбудоражил школу, учеников? Что вообще значило сфотографироваться в то время? (В деревни приезжали редко. Это было целое событие, разговоров хватало надолго. Фото бережно хранили).

Взбудоражить (будоражить) –беспокоить, вызвать волнение.

-Почему вся деревня решает, где поселить фотографа на ночь?

1) «всем хотелось угодить фотографу, чтобы он оценил заботу о нём и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал»;

2) человеческая забота – это характерно для деревенских жителей.

3) Как еще создает автор картину жизни людей в Овсянке?

— «По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка. » — пишет автор. Перечитайте описания разных деревенских окон, определите по ним характер хозяек.

2. Рассказ о Витьке и Саньке

– Почему Витька и Санька ведут себя плохо? (Они не лучшие ученики, им обидно. По сути, фотография должна всех объединить).

-Почему полезли в драку? Почему “пропащие”?

(Чтение отрывка: от слов“Весь длинный зимний вечер…” до “Тогда пошли мы…”).

– Почему Витьки и Саньки не оказалось на фотографии? (Витька застудил ноги. Санька поступил как настоящий друг, решив тоже не сниматься; он чувствовал свою вину: ведь катались с горы вместе). Ответ: стр. 205.

– Что было причиной болезни ног у рассказчика Витьки в этот раз? Как это характеризует жизнь ребят в деревне?

– Каким человеком становится герой рассказа? Подтвердите свои доказательства примером из текста. (Отзывчивый, любознательный).

-Почему нет страшных картин сиротства, трудной жизни? Цель автора: показать формирование характера героя. Всё лучшее в нас прорастает в мире детства, где царят доброта, любовь, милосердие, уважение. А Витя похож на оживающие весной цветы, он тоже тянется к солнцу, свету, теплу.

– Перечитайте слова Саньки, принявшего решение не сниматься. Почему в его речи так много повторов? Как этот поступок характеризует Саньку? («Ладно! – решительно сказал Санька .. закинул Санька удочку»).

3. Рассказ о бабушке

– В рассказе есть ещё один герой, которому отведено много места. Это бабушка Витьки, которая лечит мальчика, чтобы тот смог сфотографироваться.

– Какие ассоциации возникают у вас со словом “бабушка”? Запишем их на доске и в тетрадях: доброта, забота, старость, аккуратность, мудрость, знание лекарственных трав, морщинки, платок, очки, молитва, седина, натруженные руки, варежки, носки – вязание, сказки, пирожки, ласковая, справедливая.

– А теперь наши ассоциации соотнесём с художественным образом бабушки Катерины Петровны: такой ли Астафьев изобразил свою героиню? (Соединяет многие качества, хранительница народной мудрости, семьи, защитница детей).

– Какие воспоминания Виктора связаны с бабушкой? Как бабушка относится к внуку и как это ее характеризует?

– Подтвердите примерами из текста

стр. 205 от “Так я и знала. ” до “Посинели, будто на лёде…”;

стр. 206от “Бабушка уже не колотила…”

стр.209 от «Бабушка меня лечила и баловала .. которые я очень любил»

Лечила она меня: натерла мои ноги, укутала .. и вытерла .. «Спи, пташка ..». Утром меня бабушка унесла … Долго .. ноги, грела их . парила .. Дома дала ложку .. После этого поила ..

– Что особенного в речи бабушки? (Диалекты, народные обороты, приметы, присловья).

-Почему автор тщательно воспроизводит речь героини? (Автору дорого в ней всё, в том числе и речь; хочет, чтобы читатель услышал живую, яркую, очень эмоциональную разговорную речь деревенской женщины).

– Как любовь бабушки к цветам и украшению зимних окон характеризует ее?

( окна в доме, стр. 209 от “Деревенское окно…” до “Бабушкины окна…”;цветы в доме, стр. 211 от “После того как загорались…” до конца абзаца);

– отношение бабушки к людям: к учителю (приняла шапку, пальто; поставила самовар; всё, что было в доме – на стол).

-Хорошая бабушка у Витьки?

4. Рассказ об учителях Виктора.

– Вспомним, а с какой целью приезжает в деревню фотограф? (Сфотографировать учеников школы).

– Кто был инициатором этого события? (учителя)

-Какие детали в описании быта учителей объясняют, почему они не могли оставить у себя фотографа на ночевку? («Сами они жили в одной половине дома .. и был у них маленький парнишка- ревун. Во второй половине размещалась контора сплавного участка .. Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставлять у себя»).

– Какую деталь в портрете учителя особо выделяет автор? («Лицо учителя хоть и малоприметное …». Главная деталь портрета – “немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза”).

– Как относились к учителям в деревне? За что уважали? Чтение: стр. 214 от «Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?». “Уважение к нашему учителю…” до “…в гулянке народ…”

Учителей уважают за вежливость, за то, что ..

Учителей уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и .

К учителю можно прийти и пожаловаться на кого угодно: …

-В какой школе они начали работу? Комментированное чтение текста от слов: «А в какой школе начали работу наши учителя!» до слов «Это ли не достижение!».

В какой школе учителя начали работу?

Что сделали учителя для школы?

Школа находилась в старом деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш.

В школе появились карандаши, тетради, краски, переводные картинки. Учитель ездил в город, выхлопотал и привёз учебники, один учебник на пятерых. Потом один учебник на двоих. Столы и скамейки сделали деревенские мужики.

Выхлопотать – добиться чего – либо хлопотами

– С какой целью автор вспоминает поход на Лысую гору, историю со змеёй? (Этот эпизод раскрывает лучшие качества учителя: он был способен на подвиг, он мог пожертвовать жизнью, спасая своих учеников от змеи.).

-Чему учил учитель деревенских ребят и чему он учился у жителей деревни?

-Почему учитель приносит фотографию Витьке?

“Я принёс тебе фотографию, – сказал учитель.

– Одна из важных черт в характере учителя – уважение к ученику, который заболел и пропустил важное событие.

-Как рассказчик вспоминает учителей спустя годы? Чтение: стр. 219 от “Прошли годы…” до конца абзаца.

Вывод: Жизнь учителя и учительницы – своеобразный подвиг: приехали в глухую сибирскую деревню. Городские жители, молоды, ребёнок, нет условий, но они не побоялись трудностей.

Рассказ о школе 30-х годов и учениках

– Опишите школу, в которой учился герой. На какие детали вы обратили внимание? Какие чувства испытали?

– Перечитайте описание школьной фотографии. Какими вы представляете учеников “Овсянской начальной школы”? Над чем заставляет задуматься эта фотография?

Анализ последней части рассказа.

– Какие высокие нравственные ценности находит рассказчик, заглядывая в далекие годы своего детства? (Любовь, взаимное уважение, забота друг о друге, ответственность за свои поступки)

– Чтение заключительной части рассказа “Школьная фотография жива до сих пор. ”

– В чем особенность построения этой части рассказа?

Она построена на антитезе: война – мирная жизнь, фотография – летопись жизни. Автор вспоминает сначала фотографии военного периода – Первой мировой войны. Затем говорит и о смешных фотографиях, где тётка снята в шляпе, дядя – в кожаном шлеме, сдвинутом на глаза. Они смешные, но писатель не хочет смеяться. Ему не смешно.

– Вся жизнь деревни в этих фотографиях, здесь и погибшие на войне. Смешные фотографии, связаны с трагедией жизни.

Вывод: История страны, ее судьба складывается из историй и судеб отдельных людей. Фотография – это память человека и память народа, портрет эпохи.

– Какое значение имела для Витьки фотография, на которой его не было?

(Изображены школьные товарищи, погибшие на войне. Фотография разбудила память о событиях, которые помогли ему стать лучше, взрослее).

– Какие чувства он испытывает, рассматривая фотографию? (Фотография воскрешает в памяти дорогие картины из далекого прошлого: события, людей, родные места).

Зачитаем последний абзац: “Деревенская фотография – своеобычная летопись нашего народа, настенная его история”.

Как понимаете эти слова? (История заслуживает внимания и уважения.) А наш герой научился быть внимательным и уважительным.

1. Так о чём рассказ В.П.Астафьева “Фотография, на которой меня нет”?

– о том, как быть добрым,

– о человеческой памяти,

– о способности хранить благодарность к нашему прошлому, простым русским людям,

– о Великой Отечественной войне, о которой Астафьев прямо не говорит, но она присутствует в рассказе незримо,

– о любви к родной земле.

2. Каков герой Астафьева?

(Герой Астафьева – благородный. Помнит добро, ценит любовь и заботу. Это совестливый человек, который не прощает себе прошлых ошибок. Ему дорога память о прошлом, об истории народа, которая складывается из памяти каждого человека).

Составить связный рассказ:

– Каким вы представляете главного героя? Охарактеризуйте его, проанализировав следующие эпизоды рассказа:

“Фотография, на которой меня нет” – краткое содержание рассказа В.П. Астафьева

Сюжетные линии рассказа

Жанр «Фотографии, на которой меня нет» Астафьева — рассказ, повествующий о жителях сибирской глубинки перед Великой Отечественной войной. Это автобиографическая зарисовка, из которой многое можно понять о жизни и быте простых людей. Основные темы произведения:

- человеческая судьба и память;

- дружба и доброта;

- взаимоотношения людей в трудные времена.

Поднимает автор и проблему раскулачивания, которая затронула многих жителей родного села. Он и сам лишился «родового гнезда», построенного руками прадеда.

Анализ образов

Главный персонаж произведения — Витя Потылицын. Он олицетворяет самого автора. Пересказ событий, который ведет от его имени Витя, — детские воспоминания писателя. Мальчик и его бабушка Катерина Петровна — жители деревни Овсянка. Витя после смерти родителей живет у дедушки с бабушкой и учится в местной школе. По тексту рассказа ему можно дать такую характеристику: не выказывал ни особого прилежания, ни хорошего поведения.

Екатерина Петровна — внешне суровая женщина, заботящаяся о любимом внуке. Ночь напролет ухаживает и пытается поставить Витю на ноги, чтобы он мог сфотографироваться с классом на фоне дома, где родился. У этой героини занимательная речь с разговорными выражениями и даже ругательствами, характерными для этой местности.

Санька — лучший друг главного героя, такой же непоседливый, как Витя. Это была его идея — пойти кататься на увал, поэтому он не может не поддержать заболевшего товарища. А ведь в 30-е годы сфотографироваться было действительно большим событием.

С большой любовью и уважением описывает автор еще одного героя рассказа — своего учителя Евгения Николаевича, а также его жену. Молодая чета ютится с ребенком в половине ветхого домика, но при любой возможности старается помочь школьникам. Когда ребятам уже не на чем писать, учителя занимают их познавательными прогулками. Учитель отличается не только добротой, но и смелостью. Он защищает своих учеников от змеи, встреченной в лесу.

Приезд фотографа

Среди зимы овсянскую школу взбудоражило поразительное событие — в деревню по делу приезжает городской фотограф, и фотографировать он будет не старожилов, а школьников. Взволнованные жители решают, где поселить такого важного человека, чтобы ему все понравилось, и он сделал хорошие снимки.

Можно было бы ему остановиться у пары молодых учителей, но они занимают всего лишь половину ветхого домика, да и малыш их постоянно плачет. Жители Овсянки выдвигают аргумент, что такое жилье не подходит фотографу, поэтому селят его у служащего сплавной конторы Ильи Ивановича Чехова. Этот человек происходит из семьи ссыльных, считается самым уважаемым и культурным в деревне. Такое решение устраивает весь местный люд.

Одноклассники главного героя «Фотографии, на которой меня нет» в оставшееся время строят планы, как будут фотографироваться. Они думают:

- как лучше сесть;

- кто что наденет;

- кто разместится впереди, а кто сзади.

По всему выходило, что Вите, как и его другу Саньке, даже середина не светит. Придется им располагаться в последнем ряду, как не отличившимся ни в учебе, ни в хорошем поведении, а там непонятно, будет ли их видно на снимке. Ребята хотели подраться с другими школьниками за хорошее место, но те не поддались на уловку и прогнали друзей. Витя и Санька отправились кататься на санках с очень высокого обрыва. Разгоряченные, они вывалялись в снегу и понабирали его в сапоги-катанки.

Отношение к учителям

Главный герой, его бабушка и другие жители села учителей очень уважают. Супруги, преподававшие в Витиной школе, ко всем относились с добротой. Они всегда были вежливы и никому не отказывали в помощи, в том числе ссыльным. Учитель мог утихомирить даже главного сельского лиходея Левонтия. И местные жители в ответ помогали учительской чете:

- присматривала за ребенком;

- делились продуктами;

- привозили дрова.

Обязательным считалось пригласить учителей на деревенские свадьбы, там они были очень почетными гостями. Оказывался почет им не зря. Начинала работать в школе эта молодая интеллигентная пара, когда там даже парт не было, тем более книжек и тетрадок, а отапливалось помещение угарными печами. Ребята принесли из дому табуреты и стулья и так слушали учителей, сидя кружком. Писать приходилось одним на всех красным карандашом, расположившись у подоконника, а учиться считать — на лучинах или спичках.

Евгений Николаевич, чтобы как-то помочь ученикам, придумал и организовал пункт приема утильсырья. Собирали все вместе по подворьям и чердакам тряпье и старые железки. На полученные деньги закупили не только книги, тетради, карандаши и краски, но и нитки с пуговицами для женщин, а также петушков на палочках.

Позже деревенские мужики в свободное время соорудили парты и лавки. Когда весной чистых тетрадей уже не было, учитель водил школьников на прогулки в лес и много рассказывал о природе. Автор удивляется, как много всего интересного он знал, например, из какого дерева делают бумагу и на что идет сосновая сера, но и к ребятам прислушивался, когда те рассказывали что-то свое о лесе.

История родового гнезда

Дом, в котором размещалась школа, был срублен еще прадедом Вити, он и родился в нем. Но вскоре родителей из него отселили, а прадеда раскулачили. Таких людей выгоняли просто на улицу, но родня расселяла их у себя. В деревне было полно пустых домов. Жители иногда возвращались в них, но не обживались в ожидании повторного выселения. Другие кулацкие дома занимались новыми жильцами — сельскими тунеядцами. Они быстро доводили дом до разрушения и занимали новый.

Выселение проходило безропотно, но за Витиного прадеда заступился один из жителей — глухонемой Кирила. Уполномоченный, привыкший к покорности и не ожидавший сопротивления, получил колуном по голове. Кирилу арестовали, а прадеда со всей семьей выслали в Игарку, где он почти сразу и умер. В родовой избе Виктора сначала размещалось колхозное правление, потом обитали новые жильцы. Все, что они не развалили, впоследствии перешло к школе.

Деревенские дома и окна

Автор с больши́м знанием описывает деревенские дома, а особенно их окна. По местному обычаю хозяйки утепляли и одновременно украшали окошки своих домов. Составленные композиции могли многое рассказать о характере женщин. Оконная картина, созданная бабушкой главного героя, отличалась строгой и неброской красотой. На белой вате между стеклами в горнице Катерина Петровна раскладывала несколько веточек рябины с листочками. Больше никаких излишеств не было.

В средней и крайней комнатах между рам на мох вперемешку с брусничником клались березовые угли и ворох рябины без листьев. Все это делалось не просто так:

- мох вбирает сырость;

- уголь не дает стеклам обмерзнуть;

- рябина предохраняет от угара чадящей печки.

Витя долго не мог понять, подшучивает ли над ним бабушка или вправду соблюдает народные приметы, пока, уже будучи взрослым, не прочел у писателя Александра Яшина, что рябина — первое средство от угара.

Болезнь Вити

Ночью у главного героя отчаянно разболелись ноги — он простудился, и у него обострился ревматизм. Катерина Петровна называла эту болезнь «рематизня» и считала, что она передалась мальчику от покойной мамы. Бабушка ругала и лечила внука всю ночь: растирала ноги нашатырным спиртом, поила отварами, а под утро с помощью деда парила в бане.

Ничего не помогло быстро выздороветь. Когда утром за Витей зашел Санька, чтобы идти фотографироваться, тот понял, что не может, — ноги не идут. Тогда Санька в знак солидарности решил тоже не идти, ведь он еще успеет сфотографироваться не раз в своей жизни, а друга надо поддержать. Бабушка одобрила решение друзей и пообещала позже отвезти к лучшему фотографу, но Витя все равно в мыслях был огорчен — он знал, что так на снимке не будет школы.

Мальчик проболел больше недели. Как-то его зашел навестить учитель Евгений Николаевич и принес фотографию одноклассников, сделанную на фоне его растерзанного родового гнезда.

Основная мысль

Центральную идею этого произведения можно понять из его последних строк, где автор вспоминает, как ценно для него было отношение учителя, а также каким он запомнился, — застенчивым и скромным, но всегда готовым защитить своих учеников, помочь людям и хоть как-то облегчить их жизнь. Автор желает всем, кто выберет профессию учителя, дожить до таких же почестей и надолго остаться в памяти народа.

Школьная фотография до сих пор в сохранности, хотя уже давно пожелтела, а уголки обломались. Спустя много лет писатель с теплотой думает о своих товарищах и учителях, глядя на сохранившийся снимок. В. Астафьев узнает всех ребят на нем и тех сибиряков, кто не вернулся с войны. Основная мысль, выраженная автором в рассказе: фотография — это не просто изображение, на которое интересно смотреть. Это своего рода народная летопись, история, размещенная на стенах. Историческая память складывается не только из политических событий и войн. Главное — это судьбы людей, живущих в этой стране.

Отзывы читателей

История создания «Фотографии, на которой меня нет» и сюжет рассказа не оставляют равнодушными читателей. О книге есть много положительных отзывов.

Получила от рассказа огромное удовольствие. Он небольшой и читается быстро, но долго еще не отпускает душу и заставляет размышлять. В век современных технологий радость от приезда фотографа может показаться удивительной, но 80 лет назад это было большое событие. Люди готовились, надевали лучшую одежду. Фотографии для них были не бумажками, а важными кусочками памяти.

Прочитала в интернете много рецензий на рассказ В. Астафьева и решила написать свой отзыв. В этом произведении для меня очень много трогательных моментов. Например, сквозь ругань бабушки главного героя по поводу его болезни чувствуются ее неподдельная любовь и забота. Или взять описание зимнего украшения окон. Так и встает перед глазами картинка, как мы с мамой когда-то подбирали веточки и елочные игрушки, чтобы сделать красивым пространство между стеклами. Атмосфера рассказа уютная и даже какая-то домашняя.

На протяжении всего повествования я как будто прикасался к мимолетным, но трепетным и ярким подробностям, каждая из которых несла свой смысл. С особенным наслаждением вчитывался в говор бабушки и поражался, какой у Астафьева живой язык. Затрагивается здесь и серьезная проблематика — темные пятна истории. Особенно это касается Сибири, где живет много людей, чьи предки были ссыльными. В общем, рассказ замечательный.

На специализированных интернет-ресурсах можно скачать рассказ полностью или в сокращении, а также прослушать аудиокнигу онлайн.

- Подведение итогов.

Слайд 1. Портрет В. Астафьева.