Образы крестьян в поэме «Кому на Руси жить хорошо»

Введение

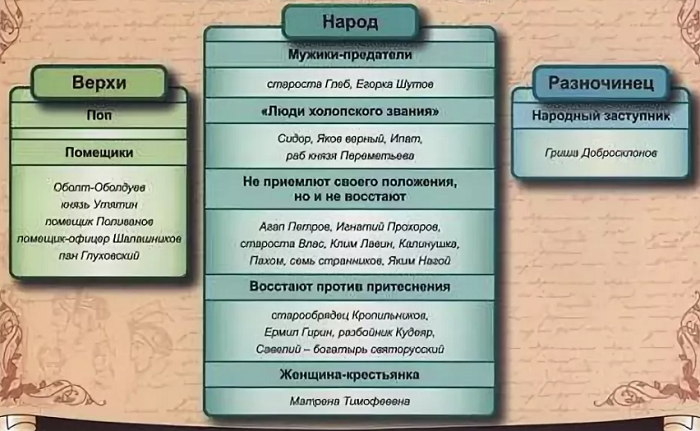

Начиная работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов мечтал создать масштабное произведение, в котором отразились бы все знания о крестьянах, накопленные им за жизнь. С раннего детства перед глазами поэта проходило «зрелище бедствий народных», и первые детские впечатления подтолкнули его и в дальнейшем изучать уклад крестьянской жизни. Тяжелый труд, человеческое горе, и вместе с тем – огромная духовная сила народа – все это замечал внимательный взгляд Некрасова. И именно благодаря этому в поэме «Кому на Руси жить хорошо» образы крестьян выглядят настолько достоверными, как будто поэт лично знал своих героев. Логично, что поэма, в которой главным героем выступает народ, насчитывает большое количество крестьянских образов, но стоит вглядеться в них пристальнее – и нас поразит разнообразие и живость этих персонажей.

Образ главных героев-странников

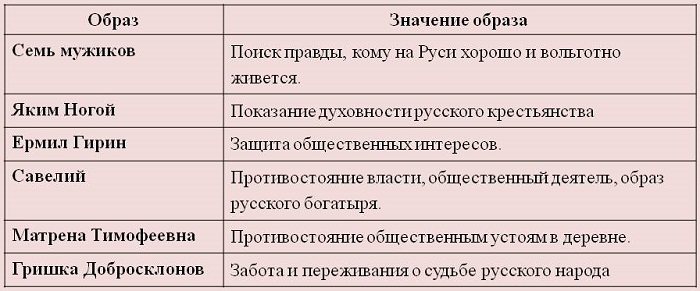

Первые крестьяне, с которыми знакомится читатель – это крестьяне-правдоискатели, поспорившие о том, кому хорошо живется на Руси. Для поэмы важны не столько их отдельные образы, сколько в целом та идея, которую они выражают – без них сюжет произведения просто бы развалился. И, тем не менее, Некрасов наделяет каждого из них именем, родной деревней (названия деревень уже сами по себе красноречивы: Горелово, Заплатово…) и определенными чертами характера и внешности: Лука – завзятый спорщик, Пахом – старик. Да и взгляды крестьян, несмотря на целостность их образа, различны, каждый не отступается от своих взглядов вплоть до драки. В целом же образ этих мужиков является групповым, поэтому в нем и выделяются самые основные, характерные почти для любого крестьянина черты. Это крайняя бедность, упрямство и любознательность, желание отыскать правду. Отметим, что описывая дорогих его сердцу крестьян, Некрасов все же не приукрашает их образы. Он показывает и пороки, в основном – всеобщее пьянство.

Крестьянская тема в поэме «Кому на Руси жить хорошо» не единственная – во время своего путешествия мужики встретят и помещика, и попа, услышат о жизни разных сословий – купеческого, дворянского, духовенства. Но все другие образы так или иначе служат для более полного раскрытия основной темы поэмы: жизни крестьян в России сразу после реформы.

В поэму введено несколько массовых сцен – ярмарка, пир, дорога, по которой идет множество людей. Здесь Некрасов изображает крестьянство как единое целое, которое одинаково мыслит, единогласно говорит и даже одновременно вздыхает. Но при этом образы крестьян, изображенные в произведении, можно разделить на две большие группы: честный трудовой народ, ценящий свою свободу и крестьяне-холопы. В первой группе особенно выделяются Яким Нагой, Ермил Гирин, Трофим и Агап.

Положительные образы крестьян

Яким Нагой – типичный представитель беднейшего крестьянства, и сам похожий на «землю-матушку», на «пласт, сохой отрезанный». Всю свою жизнь он работает «до смерти», но при этом остается нищим. Его печальная история: когда-то жил в Питере, но затеял тяжбу с купцом, очутился из-за нее в тюрьме и вернулся оттуда «как липочка ободранный» – ничем не удивляет слушателей. Таких судеб в то время на Руси было множество… Несмотря на тяжелый труд, у Якима хватает сил заступиться за своих соотечественников: да, пьяных мужиков много, но трезвых – больше, они все великие люди «в работе и в гульбе». Любовь к правде, к честному труду, мечта о преобразовании жизни («надо бы громам греметь») – вот основные составляющие образа Якима.

Трофим и Агап в чем-то дополняют Якима, у каждого из них выделено по одной основной черте характера. В образе Трофима Некрасов показывает бесконечную силу и терпение русского народа – Трофим снес однажды четырнадцать пудов, а после едва живой вернулся домой. Агап – правдолюбец. Он единственный отказывается участвовать в представлении для князя Утятина: «крестьянских душ владение окончено!». Когда же его заставляют, он на утро умирает: для мужика легче умереть, чем согнуться обратно под ярмо крепостного права.

Ермил Гирин наделен автором умом и неподкупной честностью, за это-то его и выбирают бургомистром. Он «душой не покривил», а раз сбившись с верного пути, не смог жить не по правде, перед всем миром принес покаяние. Но честность и любовь к своим соотечественникам не приносят крестьянам счастья: образ Ермила трагический. На момент повествования он сидит в остроге: так обернулась его помощь бунтующему селу.

Образы Матрены и Савелия

Жизнь крестьян в поэме Некрасова не была бы изображена полностью без образа русской женщины. Для раскрытия «женской доли», которая «горе – не житье!» автор выбрал образ Матрены Тимофеевны. «Красивая, строгая и смуглая», она подробно рассказывает историю своей жизни, в которой только тогда и была счастлива, как жила у родителей в «девичей холе». После же началась тяжелая, наравне с мужчинами, работа, придирки родни, искорежила судьбу смерть первенца. Под эту историю Некрасов выделил в поэме целую часть, девять глав – куда больше, чем занимают рассказы остальных крестьян. Это хорошо передает его особое отношение, любовь к русской женщине. Матрена поражает своей силой и стойкостью. Все удары судьбы она сносит безропотно, но в то же время умеет постоять за своих близких: ложится под розги вместо сына и спасает мужа из солдат. Образ Матрены в поэме сливается с образом народной души – многострадальной и долготерпеливой, оттого речь женщины так богата песнями. Эти песни зачастую – единственная возможность излить свою тоску…

К образу Матрены Тимофеевны примыкает еще один любопытный образ – образ русского богатыря, Савелия. Доживающий свою жизнь в семье Матрены («он жил сто семь годов»), Савелий не раз задумывается: «Куда ты, сила, делася? На что ты пригодилася?». Сила же вся ушла под розгами и палками, растратилась во время непосильного труда на немца и источилась на каторге. В образе Савелия показана трагическая судьба русского крестьянства, богатырей по натуре, ведущих совершенно неподходящую для них жизнь. Несмотря на все тяготы жизни, Савелий не озлобился, он мудр и ласков с бесправными (единственный в семье защищает Матрену). Показана в его образе и глубокая религиозность русского народа, искавшего в вере помощи.

Образ крестьян-холопов

Другой тип крестьян, изображенный в поэме – это холопы. Годы крепостного права искалечили души некоторых людей, которые привыкли пресмыкаться и уже не мыслят своей жизни без власти над собой помещика. Некрасов показывает это на примерах образов холопов Ипата и Якова, а также старосты Клима. Яков – это образ верного холопа. Всю свою жизнь он потратил на выполнение прихотей своего барина: «Только и было у Якова радости: / Барина холить, беречь, ублажать». Однако нельзя жить с барином «ладком» – в награду за примерную службу Якова барин отдает в рекруты его племянника. Тогда-то у Якова и открылись глаза, и он решился отомстить своему обидчику. Клим становится начальником благодаря милости князя Утятина. Скверный хозяин и ленивый работник, он, выделенный барином, расцветает от чувства собственной важности: «Горда свинья: чесалася / О барское крыльцо!». На примере старосты Клима Некрасов показывает, как страшен вчерашний холоп, попавший в начальники – это один из самых отвратительных человеческих типажей. Но сложно провести честное крестьянское сердце – и в деревне Клима искренне презирают, а не боятся.

Итак, из различных образов крестьян «Кому на Руси жить хорошо» складывается цельная картина народа как огромной силы, уже начинающей понемногу восставать и осознавать свое могущество.

Кому на Руси жить хорошо (Некрасов)/Часть четвёртая. Пир на весь мир/Про холопа примерного — Якова верного

| ← Барщинная | Кому на Руси жить хорошо : Про холопа примерного — Якова верного — Часть четвёртая. автор Николай Алексеевич Некрасов (1821—1877) |

II. Странники и богомольцы → |

| Источник: «Отечественные записки» за 1881г; том 254, №2, стр. 333—376. |

Кому на Руси жить хорошо

Часть четвёртая.

Про холопа примерного — Якова верного

Был господин невысокого рода,

Он деревнишку за взятки купил,

Жил в ней безвыездно тридцать три года,

Вольничал, бражничал, горькую пил.

Жадный, скупой, не дружился с дворянами,

Только к сестрице езжал на чаек;

Даже с родными, не только с крестьянами,

Был господин Поливанов жесток;

Дочь повенчав, муженька благоверного

Высек — обоих прогнал нагишом,

В зубы холопа примерного,

Якова верного,

Походя бил каблуком.

Люди холопского звания —

Сущие псы иногда:

Чем тяжелей наказания,

Тем им милей господа.

Яков таким объявился из младости,

Только и было у Якова радости:

Барина холить, беречь, ублажать

Да племяша-малолетка качать.

Так они оба до старости дожили.

Стали у барина ножки хиреть,

Ездил лечиться, да ноги не ожили…

Полно кутить, баловаться и петь!

Очи-то ясные,

Щеки-то красные,

Пухлые руки как сахар белы,

Да на ногах — кандалы!

Смирно помещик лежит под халатом,

Горькую долю клянет,

Яков при барине: другом и братом

Верного Якова барин зовет.

Зиму и лето вдвоем коротали,

В карточки больше играли они,

Скуку рассеять к сестрице езжали

Верст за двенадцать в хорошие дни.

Вынесет сам его Яков, уложит,

Сам на долгушке свезет до сестры,

Сам до старушки добраться поможет,

Так они жили ладком — до поры…

Вырос племянничек Якова, Гриша,

Барину в ноги: «Жениться хочу!»

— «Кто же невеста?» — «Невеста — Ариша».

Барин ответствует: «В гроб вколочу!»

Думал он сам, на Аришу-то глядя:

«Только бы ноги господь воротил!»

Как ни просил за племянника дядя,

Барин соперника в рекруты сбыл.

Крепко обидел холопа примерного,

Якова верного,

Барин, — холоп задурил!

Мертвую запил… Неловко без Якова,

Кто ни послужит — дурак, негодяй!

Злость-то давно накипела у всякого,

Благо есть случай: груби, вымещай!

Барин то просит, то пёсски ругается,

Так две недели прошли.

Вдруг его верный холоп возвращается…

Первое дело — поклон до земли.

Жаль ему, видишь ты, стало безногого:

Кто-де сумеет его соблюсти?

«Не поминай только дела жестокого;

Буду свой крест до могилы нести!»

Снова помещик лежит под халатом,

Снова у ног его Яков сидит,

Снова помещик зовет его братом.

«Что ты нахмурился, Яша?» — «Мутит!»

Много грибков нанизали на нитки,

В карты сыграли, чайку напились,

Ссыпали вишни, малину в напитки

И поразвлечься к сестре собрались.

Курит помещик, лежит беззаботно,

Ясному солнышку, зелени рад.

Яков угрюм, говорит неохотно,

Вожжи у Якова дрожмя дрожат,

Крестится. «Чур меня, сила нечистая! —

Шепчет: «рассыпься!» (мутил его враг).

Едут… Направо трущоба лесистая,

Имя ей исстари: Чертов овраг;

Яков свернул и поехал оврагом,

Барин опешил: «Куда ж ты, куда?»

Яков ни слова. Проехали шагом

Несколько верст; не дорога — беда!

Ямы, валежник; бегут по оврагу

Вешние воды, деревья шумят…

Стали лошадки — и дальше ни шагу,

Сосны стеной перед ними торчат.

Яков, не глядя на барина бедного,

Начал коней отпрягать,

Верного Яшу, дрожащего, бледного,

Начал помещик тогда умолять.

Выслушал Яков посулы — и грубо,

Зло засмеялся: «Нашел душегуба!

Стану я руки убийством марать,

Нет, не тебе умирать!»

Яков на сосну высокую прянул,

Вожжи в вершине ее укрепил,

Перекрестился, на солнышко глянул,

Голову в петлю — и ноги спустил.

Экие страсти господни! висит

Яков над барином, мерно качается.

Мечется барин, рыдает, кричит,

Эхо одно откликается!

Вытянув голову, голос напряг

Барин — напрасные крики!

В саван окутался Чертов овраг,

Ночью там росы велики,

Зги не видать! только совы снуют,

Оземь ширяясь крылами,

Слышно, как лошади листья жуют,

Тихо звеня бубенцами.

Словно чугунка подходит — горят

Чьи-то два круглые, яркие ока,

Птицы какие-то с шумом летят,

Слышно, посели они недалеко.

Ворон над Яковом каркнул один.

Чу! их слетелось до сотни!

Ухнул, грозит костылем господин!

Экие страсти господни!

Барин в овраге всю ночь пролежал,

Стонами птиц и волков отгоняя,

Утром охотник его увидал.

Барин вернулся домой, причитая:

«Грешен я, грешен! Казните меня!»

Будешь ты, барин, холопа примерного,

Якова верного,

Помнить до судного дня!

«Грехи, грехи, — послышалось

Со всех сторон. — Жаль Якова,

Да жутко и за барина, —

Какую принял казнь!»

— Ой! ой! Еще прослышали

Два-три рассказа страшные

И горячо заспорили

О том, кто всех грешней.

Один сказал: кабатчики,

Другой сказал: помещики,

А третий — мужики.

То был Игнатий Прохоров,

Извозом занимавшийся,

Степенный и зажиточный

Мужик — не пустослов.

Видал он виды всякие,

Изъездил всю губернию

И вдоль и поперек.

Его послушать надо бы,

Однако вахлаки

Так обозлились, не дали

Игнатью слово вымолвить,

Особенно Клим Яковлев

Куражился: «Дурак же ты. »

— «А ты бы прежде выслушал…»

— «Дурак же ты…»

— «И все-то вы,

Я вижу, дураки! —

Вдруг вставил слово грубое

Еремин, брат купеческий,

Скупавший у крестьян

Что ни попало, лапти ли,

Теленка ли, бруснику ли,

А главное — мастак

Подстерегать оказии,

Когда сбирались подати

И собственность вахлацкая

Пускалась с молотка. —

Затеять спор затеяли,

А в точку не утрафили!

Кто всех грешней? подумайте!»

— «Ну, кто же? говори!»

— «Известно кто: разбойники!»

А Клим ему в ответ:

«Вы крепостными не были,

Была капель великая,

Да не на вашу плешь!

Набил мошну: мерещатся

Везде ему разбойники;

Разбой — статья особая,

Разбой тут ни при чем!»

— «Разбойник за разбойника

Вступился!» — прасол вымолвил,

А Лавин — скок к нему!

«Молись!» — и в зубы прасола.

«Прощайся с животишками!» —

И прасол в зубы Лавина.

«Ай, драка! молодцы!»

Крестьяне расступилися,

Никто не подзадоривал,

Никто не разнимал.

Удары градом сыпались:

— Убью! пиши к родителям!

— «Убью! зови попа!»

Тем кончилось, что прасола

Клим сжал рукой, как обручем,

Другой вцепился в волосы

И гнул со словом «кланяйся»

Купца к своим ногам.

«Ну, баста!» — прасол вымолвил.

Клим выпустил обидчика,

Обидчик сел на бревнышко,

Платком широким клетчатым

Отерся и сказал:

«Твоя взяла! не диво ли?

Не жнет, не пашет — шляется

По коновальской должности.

Как сил не нагулять?»

(Крестьяне засмеялися.)

— «А ты еще не хочешь ли?» —

Сказал задорно Клим.

«Ты думал, нет? Попробуем!»

Купец снял чуйку бережно

И в руки поплевал.

«Раскрыть уста греховные

Пришел черед: прислушайте!

И так вас помирю!» —

Вдруг возгласил Ионушка,

Весь вечер молча слушавший,

Вздыхавший и крестившийся,

Смиренный богомол.

Купец был рад; Клим Яковлев

Помалчивал. Уселися,

Настала тишина.

| Это произведение перешло в общественное достояние в России согласно ст. 1281 ГК РФ, и в странах, где срок охраны авторского права действует на протяжении жизни автора плюс 70 лет или менее.

Если произведение является переводом, или иным производным произведением, или создано в соавторстве, то срок действия исключительного авторского права истёк для всех авторов оригинала и перевода. Общественное достояние Общественное достояние false false “Кому на Руси жить хорошо” – характеристика героев поэмы Н.А. НекрасоваУдивительное количество разных героев имеет поэма Николая Алексеевича Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Характеристика героев произведения показывает широкую палитру человеческих качеств.

Система образов очень скрупулезно продумана автором. Каждый герой имеет своё символическое значение. Характеристика и анализ героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо»Главные и второстепенные герои с разных сторон своего социального положения показывают, как на них повлияла отмена крепостного права и какие испытания преподнесла.

Главные герои – это семь путешествующих крестьян. Среди них встает спор о том, кто на самом деле счастлив, в чем счастье заключается. Они решают объединиться и вместе найти ответ на этот волнующий вопрос. Некрасов не дает подробного описания каждому главному персонажу, в отличие от второстепенных. Он дает общую на всех путников характеристику. Возможно сделано это намеренно, чтобы показать, что у крестьян больше общего, нежели индивидуального. Главные действующие лицаОсновные герои поэмы – 7 путешествующих крестьян, они очень похожи общим портретом и судьбой.

При чтении «Кому на Руси Жить хорошо», кажется, что это и не семь человек, а один цельный герой. Он неприхотлив в еде, одежде, любит свою жену и детей, трудолюбив. Главные персонажи поэмы, их характеристика и анализ: Демьян – сам научился читать по слогам, простые слова ему даются легко, но «мудреные заглавия» ему не поддаются. Через персонажа автор показывает, что даже обычный крестьянский народ хочет получать образование и стремится к знаниям. Лука – упрямый, много разговаривает, глуповат. Известно, что в недалеком прошлом он около трех лет работал у попа. Автор сравнивает его с мельницей: машет и жестикулирует руками, кажется, будто хочет взлететь, но не получается. В этом и заключается замкнутый круг, в котором живут крестьяне: им бы хотелось изменить свою жизнь, но слово потустороннего человека, выше их по статусу, закрывает для них двери. Возможно, теперь все изменится, с отменой крепостного права. Роман – про него ничего неизвестно. Возможно он олицетворяет положение крестьян в обществе, где до их индивидуальности и личности никому нет дела. Они безликие. Братья Иван и Митродор Губины – один назван обычным именем, другой – редким. Возможно, это прихоть и развлечение хозяев. Братья до полусмерти пьют, могут выпить каждый ведро алкоголя. Любят лошадей. В них показана черта крестьян – любителей выпить. Пахом Онисимыч – старик, пчеловод. Автор сравнивает старика с умными пчелами. Есть среди крестьян много умных. Возраст Пахома указывает на его опытность, догадливость и мудрость. Пров – серьезный, молчаливый, терпеливый и угрюмый. Настоящий богатырь, которого одолеть можно, только навалившись оравой. Представляет физическую силу и трудолюбие. Крестьянам приходится до смерти работать, чтобы жить. В широком плане все семь героев имеют в себе черты, присущие всем крестьянам.

Второстепенные персонажиОписание и нравственные качества характеризуют целое сословие в каждом персонаже.

Второстепенными героями поэмы «Кому на Руси жить хорошо» являются: Князь Утятин (Последыш) – пожилой человек, выжил из ума. Его хватил удар после того, как он узнал об отмене крепостного права. Ему не хочется терять власть над крестьянами. Наследники князя просят крестьян ему подыграть, будто они крепостные, так не хотят потерять наследство. Обещают взамен дать крестьянам луга и заплатить за каждый причудливый поступок старика. Ипат – один из старых преданных слуг князя Утятина. Даже после отмены крепостничества, остается холопом при барине. Как только князь не издевается над ним: запрягает вместо лошади, бросает в прорубь зимой, переезжает санями. Влас – старик, крестьянин при Утятине. Именно он рассказывает странникам о странном князе и его преданном холопе Ипате. Чтобы помочь наследникам Утятина, притворяется с остальными крестьянами. Ради этого бросает работу мирским старостой. Клим Лавин – крестьянин, хитрый, грамотный мужик. Другие крестьяне не любили его за то, что водил дружбу с цыганами, пил и любил бездельничать. Бывал в Москве, Сибири и Петербурге. Корчагина Матрена Тимофеевна – осанистая женщина, крестьянка, ей 38 лет, красивая, с большими глазами. Путники считают, что она счастливый человек. Однако это не так, детство у нее было хорошее и счастливое, но после замужества все изменилось. Родственники мужа ее обижали, она перенесла смерть маленького ребенка, который умер по вине мужа. Яким Ногой – крестьянин, трудолюбивый, честный, всё понимает. В нем преобладает духовность, он понимает прекрасное, украшает дом красивыми картинками, которые при пожаре первым делом спасает. Может постоять за себя и других, справедливый. Ермил Гирин – справедливый, понимающий и честный мужик, уважаем среди крестьян. Дед Савелий – старый богатырь, добрый честный, справедливый. Ему 107 лет, из них 40 лет скитался по каторгам и ссылкам. Не ладит со своей семьей, считает себя виноватым за гибель правнука – сына Матрены Корчагиной. Агап Петров – грубиян, непокладистый. Когда хозяин поймал его, несшего бревно с хозяйского двора, сорвался и грубо высказался о реальном «добровольном рабстве», в котором он задействован. Успокоили его только напоив, на следующий день он умирает. Помещик Шалашников – военный. Злой. Когда крестьяне не платили ему оброк, силой выбивал его из них. Погиб в бою. Гаврила Афанасьич Оболт-Оболдуев – дворянин. Не работает, живет за чужой счет. Жалеет о прошедшем времени. Любит выпить и вспоминать былые времена, когда крестьяне по праву принадлежали ему, а он ими командовал и чувствовал себя и богом, и царем в одном лице. Поп – священнослужитель. Искренне считает, что человек счастлив, если он богат, не запятнана его честь и живет в покое. Мечтает о такой жизни. Его тяготит его положение, тем более, что народ не любит служителей церкви. Его доход зависит от уровня жизни крестьян, к его интересам, чтобы крестьяне жили богаче. Пан Глуховский – богатый и знатный человек, очень злой. Извращенный грешник, любит мучить и пытать, одержим сластолюбием. Гриша Добросклонов – молодой парень, крестьянин, семинарист. Родом из бедной семьи, человек мира и прогрессивного будущего. Работяга, любит сочинять песни о счастье, которые поет окружающим. Павлуша Веретенников – собирает народный фольклор. Главные герои встречают его на сельской ярмарке.

ЗаключениеНекрасов приступил к созданию поэмы «Кому на Руси жить хорошо» спустя короткое время после отмены крепостного права. Целью написания поэмы было кратко показать, что дал закон об отмене крепостничества каждому слою населения. Но идея произведения осталась незавершенной. Только два героя – поп и помещик успели рассказать о своей жизни до и после принятия закона. Некрасову помешали цензура и затяжная болезнь выполнить задуманный план. Если бы не эти обстоятельства, возможно герои дошли бы и до царя в поисках счастливого человека. Несмотря на это, произведение актуально и любимо до сих пор, распалось на цитаты и распространилось в повседневной разговорной речи.

Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: характеристика героевМеню статьи: Знаменитая поэма Н. А. Некрасова описывает ситуацию неопределенности, которая характеризует этап истории после того, как было отменено крепостное право. Лейтмотив произведения – счастье, ведь именно его ищут персонажи поэмы, ведя на эту тему беседы, в которых и раскрываются варианты ответа на вопрос: кому же живется хорошо и что такое счастье? Любопытно, что писатель так и не смог закончить свое масштабное произведение – тяжелая болезнь сразила его раньше, чем он реализовал свою идею. На самом же деле, многие литературные критики относят этот текст к жанру романа, аргументируя свою позицию его объемами и глобальностью авторской задумки. О героях поэмы-романаКак и во многих других текстах, герои этого произведения тоже разделены на две группы: это герои главные и, соответственно, второстепенные. Семь мужиков-крестьянСреди главных персонажей мы могли бы назвать семь мужиков-крестьян: это Роман, Лука, Демьян, Пров, Пахов и, наконец, браться Иван и Митродор Губины. Именно они, по сюжету поэмы, отправились на поиски человека, который бы мог сказать, что он живет свободно и хорошо, то есть – что он счастлив. Здесь следует сделать ремарку: автор явно связывает два явления или даже два чувства – это свобода (вольная жизнь) и счастье. Эта позиция имеет свою логику, так как о время отмены крепостного права многие крестьяне не знали, что им делать и как им управлять обретенной свободой. Известны случаи, когда бывшие крепостные плакали и бросались в ноги своему барину, чтобы тот не оставлял их. Любопытно, что крестьяне часто воспринимали помещика как отца, который заботиться о них, и нуждались, таким образом, в его отеческих советах и распоряжениях, без которых они не понимали, как им контролировать свою жизнь самостоятельно и, кроме того, нести за нее ответственность. Н. А. Некрасов выписывает простых русских крестьян, которые привыкли к работе, неприхотливы и пытаются найти ответы на вопросы, которые в связи с новыми обстоятельствами жизни возникли перед ними. Среди этих мужиков нельзя выделить отдельных личностей: крестьяне не являются изолированными друг друга, сливаясь словно в единый и целостный образ. Какие черты отличают этих крестьян? Это временнообязанные бывшие крепостные, простые бедные люди, необразованные, которые обходятся в своей жизни минимумом (например, в поэме есть слова «умылись, освежились»). Несмотря на отсутствие образования, эти герои вызывают к себе уважение и почтение. Все они имеют семьи и порой выказывают свою к ним привязанность. Их отличают также добродушие, мужественность и привычка к труду. Они упрямы и любят спорить. Вместе с такими чертами, как задорный и буйный характер, некоторая драчливость, существуют и совестливость, и скромность, ну и, конечно, вера. Персонажи второго планаЧто касается второстепенных фигур, Матрену Корчагину, Савелия Богатыря, Якима Нагого, Ермилу Гирина, князя Утятина, Ипата, Оболта-Оболдуева, попа, а также Гришу Добросклонова. Матрена КорчагинаМатрена Тимофеевна становится одной из первых, по мнению мужиков, «счастливых» людей. Однако, присмотревшись, мы можем понять, что она очень далеко от счастья. В ее жизни было множество грустных событий: тяжкий крестьянский труд, смерть ребенка, плохое отношение со стороны мужа и его семьи. Ее родители тоже погибли очень рано. Таким образом, ее судьба полна горя и несчастий, которые женщине удается стойко сносить.

Матрена описана автором как крепкая, полная силы женщина, ей не чужд труд, она умеет самостоятельно содержать свое хозяйство. Ей приписываются такие черты, как ум, искренность, упорство, сила духа, свободолюбие, дерзость, резвость, честность и, конечно, терпение. СавелийНедаром он назван в поэме Богатырем. Его внешность, и правда, выказывает в нем настоящего богатыря. Его судьба также нелегка: 40 лет жизни он потерял, пребывая в ссылке. Он был осужден на каторжные работы, потому что выступал в защиту прав народа, противясь несправедливостям власти.

Он – родственник Матрены, и его личность вырисовывается мужикам в процессе ее рассказа. Перед Матреной Савелий сильно виноват: недосмотрел за ее сыном и того съели свиньи. Впоследствии за этот поступок Богатырь себя сильно корит, что толкает его на уход в монастырь – в надежде замолить свои грехи. Как и положено богатырю, Савелий прожил очень долгую жизнь. Справедливость, честность и доброта – это три нравственных столпа, на которых держится личность Савелия. Это тоже «счастливый», по мнению мужиком, человек. Крестьянин, простой и трудолюбивый, Яким, однако, тонко чувствует мир. Для него характерно восприятие красоты и прекрасного: например, мужиков удивляет, что он коллекционирует картинки и украшает ими свой дом. Однажды Якима настигла беда – пожар. И тогда, первое, что он спас из огня, было именно картинками. Но тяга к прекрасному не лишает Якима смелости и решительности. ЕрмилаЕрмил Ильич Гирин, пожалуй, пользуется наибольшим уважением среди крестьян. Он ставит свои интересы на второе место после интересов общества. Справедливый и честный, Ермил лишь один нарушил свои принципы, спасая своего родственника от удела стать солдатом. Известно, что солдатчина в то время отличалась крайней жестокостью, антигуманнностью, и сгубила немало жизней: если не истребив человека физически, то сломав его морально. Но даже в этом поступке Ермил признался, скрывать его от своих соотечественников он не стал. Отсюда происходят корни того доверия, которое испытывает к нему народ. Он тоже принадлежит к разряду «мужиков». Нетрудно заметить, что все мужики в поэме Н. А. Некрасова отличаются простотой, решительностью, бойким характером и добротой. Между тем, Ермил является еще и грамотным человеком. Он гордый и сообразительный, надежный, а также не по годам мудрый. Ему также не чужды честность, правдивость, справедливость и совестливость. Но счастье Гирина тоже тленно, потому что, поддержав однажды бунтующих крестьян, он попадает в тюремные стены. Князь УтятинЭтот персонаж – пример радикальной ретроградности. Потомственный аристократ, помещик, владеющий значительным состоянием и вельможа преклонных лет все еще живет в рамках старой культурной парадигмы: его логике неподвластна мысль, что крепостного права больше не существует. Злобный, страдающий умственными расстройствами, он ненавидит реформу с такой силой, что даже заболевает – у него случается инсульт. В итоге, он выживает из ума настолько, что его наследники в страхе остаться без гроша из наследства князя решают потакать его самодурству, подговаривая крестьян поддержать их в этой не слишком моральной затее. За эту игру крестьяне по договору получали луга, принадлежавшие помещику. Между тем, до самой смерти князь остается деспотом и тираном. Утятин не отличается строгой нравственностью: кроме законных сыновей, у него также есть три дочери, рожденных вне брака. Он спесивый, властный, загордившийся дворянин. Для его образа характерно высокомерие и жестокость, суровость и грубость в обращении с крестьянами, которых он рассматривает исключительно как рабов. Путешествуя, мужики встречают и князя Утятина, вспоминая, как князь издевался над теми, когда они были детьми или крепостными. Оболт-ОболдуевРетроградность и тоска по старым, дореформенным, временам отличает и этого героя. Он – дворянин и привык к выгодам крепостного права. После реформы он больше не может жить так, как раньше – используя других. Потому он страдает и рассказывает мужикам о своей нелегкой и «несчастной» жизни. Оболт-Оболдуев гордится своим высоким происхождением, он не отличается привычкой к труду, и, прожив 40 лет в селе, совершенно не понимает толку в сельском хозяйстве.

Как и князь Утятин, он видел в крестьянах лишь свою собственность и привык жить, словно в раю. После реформы, впрочем, он все равно не может отказаться от большого штата слуг и лакеев. Он очень любил охоту, но теперь излишняя роскошь ему не по карману. Ипат тоже является персонажем ретроградным. После реформы он не может приспособиться к новым условиям, а потому так и продолжает верно служить своему помещику. Можно заметить, что автор старается выписать образы представителей всех сословий. И вот – очередь доходит до духовенства. Но и здесь не нужно обманываться: от реформы 1861 года попы тоже имеют определенные выгоды. Поп хочет, чтобы жизнь крестьян улучшилась, чтобы они стали материально более обеспеченными. Но это объясняется тем, что доход церковники получают из карманов своих прихожан, а это значит, что чем лучше живет паства, тем лучше живут и сами попы. Впрочем, поп вовсе не скрывает своей осведомленности о негативном отношении к духовенству со стороны крестьян. Но жизнь попа нелегка. Он, как говорится, «всегда на работе», ведь его обязанность приходить к человеку в любое время, погоду и сезон. У него трудная и полная беспокойств жизнь. Несмотря на выгоды для себя от реформы, поп искренне волнуется за тех, кому помогает. Он расстраивается при виде смерти и страданий. Но какие бы положительные черты не отличали попа, в целом народ относится к нему пренебрежительно и не слишком его уважает. О попах слагают непристойные песни, а встретить попа – это дурной знак. Совесть и терпение в принятии своей судьбы – вот то, что действительно характерно для этого персонажа. ГришаГригорий Добросклонов демонстрирует нам то, что может ожидать молодое в будущем, он – образ положительного отношения к происходящему и веры в общественный прогресс. Он ведет происхождение из семьи таких же простых крестьян-бедняков, как и мужики. Это умный и скромный мальчик, который проходит обучение в духовной семинарии. Между тем, он уже успел познать многие тяготы жизни: он знает, что такое голод и холод, что значит жить в суровых условиях. Главное – это надежда, которая живет в душе этого 15-летнего юноши. Он искренне хочет, чтобы жизнь народа наладилась, а чтобы подбодрить своих односельчан, он слагает для них особенные песни. «Люди холопского звания» (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)

Некрасов писал поэму “Кому на Руси жить хорошо” в течение двадцати лет, собирая материал для нее буквально “по словечку”. Неудивительно, что это произведение стало настоящей эпопеей, отразившей жизнь пореформенной России. Некрасов хотел изобразить в ней все социальные слои современной ему России, и благодаря удачно подобранному сюжету автору это удалось. В поэме мы встречаем совершенно разных людей: счастливых и несчастных, бедных и состоятельных; бунтарей и рабов. Тема этого сочинения посвящена последним. Прежде чем рассказать о “людях холопского звания”, изображенных в поэме, нужно отметить, что это лишь часть крестьян. Большинство же мужиков осознавали ужас рабской жизни и не свыклись со своим бесправным положением, не стали холопами по убеждению. У князя Переметъева Близки к холопам Клим и Ипат — люди князя Утятина. Один называет себя рабом недостойным, а барина — князюшкой. Другому дал оценку сам Некрасов: Был Клим мужик: и пьяница, Среди крестьян встречаются и такие, которые за деньги способны предать. Таким был Егорка Шутов. За службу в полиции его избивали во всех деревнях, где бы он ни появлялся. Выражая общее мнение людей о таких холопах, Влас, один из влиятельных крестьян, замечает по поводу Егорки Шутова: Аи служба — должность подлая. Жадный староста Глеб сжигает завещание об освобождении восьми тысяч душ. Рассказ о крестьянском грехе повествуется Игнатием вслед за легендой Ионушки “О двух великих грешниках”: Велик дворянский грех! Показав в своей поэме немало “людей холопского звания” среди крестьян, Некрасов тем самым дает понять, что крепостное право калечит людей, делает из них либо подхалимов, либо горьких пьяниц, разбойников, а хуже всего — предателей. А как же реформа 1861 года? Ведь она отменила крепостное право. Это так, но положение народа от этого не стало лучше. Оставаясь по-прежнему бесправными и нищими, крестьяне изо всех сил выбиваются, чтобы прокормиться. Недаром они говорят о реформе: Добра ты, царска грамота, Некрасову же видится такое счастье для русского народа: Не надо мне ни серебра, На примере семи правдоискателей, отправившихся в путь в поисках счастья, и других персонажей Некрасов показывает, что большинство крестьян все же не стало холопами. В этих людях пробуждается протест против своего нищенского положения, и они не смирятся с такой участью. Недаром поэт написал с надеждой: Рать поднимается 36362 человека просмотрели эту страницу. Зарегистрируйся или войди и узнай сколько человек из твоей школы уже списали это сочинение. Рекомендуем эксклюзивные работы по этой теме, которые скачиваются по принципу “одно сочинение в одну школу”: |

/ Сочинения / Некрасов Н.А. / Кому на Руси жить хорошо / «Люди холопского звания» (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)

Смотрите также по произведению “Кому на Руси жить хорошо”:

Характеристика героев “Кому на Руси жить хорошо” Некрасова

«Кому на Руси жить хорошо» – одно из самых известных произведений Н.А. Некрасова. В поэме писателю удалось отразить все тяготы и мучения, которые терпит русский народ. Особенно значима в этом контексте характеристика героев. «Кому на Руси жить хорошо» – произведение, богатое яркими, выразительными и самобытными персонажами, которых мы и рассмотрим в статье.

Значение пролога

Особую роль для понимания произведения играет начало поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Пролог напоминает сказочный зачин по типу «В некотором царстве»:

Особую роль для понимания произведения играет начало поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Пролог напоминает сказочный зачин по типу «В некотором царстве»:

В каком году – рассчитывай,

В какой земле – угадывай…

Далее рассказывается о мужиках, пришедших из разных деревень (Неелова, Заплатова и т.д.). Все названия и имена говорящие, ими Некрасов дает четкую характеристику мест и героев. В прологе же начинается путешествие мужиков. На этом заканчиваются и сказочные элементы в тексте, читателя вводят в реальный мир.

Список героев

Всех героев поэмы можно условно разделить на четыре группы. Первая группа состоит из главных героев, отправившихся за счастьем:

Затем идут помещики: Оболт-Оболдуев; Глуховской; Утятин; Шалашников; Переметьев.

Холопы и крестьяне, встреченные путешественниками: Яким Нагой, Егор Шутов, Ермил Гирин, Сидор, Ипат, Влас, Клим, Глеб, Яков, Агап, Прошка, Савелий, Матрена.

И герои, не относящиеся к основным группам: Фогель, Алтынников, Гриша.

Теперь рассмотрим ключевых персонажей поэмы.

Добросклонов Гриша

Гриша Добросклонов появляется в эпизоде «Пир на весь мир», этому персонажу посвящен весь эпилог произведения. Сам он семинарист, сын дьяка из деревушки Большие Вахлаки. Семья Гриши живет очень бедно, только благодаря щедрости крестьян удалось поднять на ноги его самого и брата Савву. Их мать-батрачка рано умерла от непосильного труда. Для Гриши ее образ слился с образом родины: «С любовью к бедной матери, любовь ко всей вахлачине».

Будучи еще пятнадцатилетним ребенком, Гриша Добросклонов решил посвятить свою жизнь помощи народу. В будущем он хочет отправиться в Москву на учебу, а пока вместе с братом помогает мужикам как может: работает с ними, объясняет новые законы, читает им документы, пишет для них письма. Гриша сочиняет песни, в которых отражаются наблюдения за бедностью и страданием народа, рассуждения о будущем России. Появление этого персонажа усиливает лиричность поэмы. Отношение Некрасова к своему герою однозначно положительное, писатель видит в нем революционера из народа, который должен стать примером для высших слоев общества. Гриша озвучивает мысли и позицию самого Некрасова, решения социальных и нравственных проблем. Прототипом этого персонажа считают Н.А. Добролюбова.

Ипат – «холоп чувствительный», так называет его Некрасов, и в этой характеристике слышится ирония поэта. Смех этот персонаж вызывает и у странников, когда те узнают о его жизни. Ипат – гротескный персонаж, он стал воплощением верного лакея, барского холопа, который остался верен своему хозяину даже после отмены крепостного права. Он гордится и считает для себя великим благодеянием то, как барин его купал в проруби, запрягал в телегу, спас от смерти, на которую сам и обрек. Подобный персонаж не может вызывать у Некрасова даже сочувствия, только смех и презрение слышны со стороны поэта.

Ипат – «холоп чувствительный», так называет его Некрасов, и в этой характеристике слышится ирония поэта. Смех этот персонаж вызывает и у странников, когда те узнают о его жизни. Ипат – гротескный персонаж, он стал воплощением верного лакея, барского холопа, который остался верен своему хозяину даже после отмены крепостного права. Он гордится и считает для себя великим благодеянием то, как барин его купал в проруби, запрягал в телегу, спас от смерти, на которую сам и обрек. Подобный персонаж не может вызывать у Некрасова даже сочувствия, только смех и презрение слышны со стороны поэта.

Корчагина Матрена Тимофеевна

Крестьянка Матрена Тимофеевна Корчагина – героиня, которой посвятил Некрасов всю третью часть поэмы. Вот как описывает ее поэт: «Осанистая женщина, лет тридцати осьми, широкая и плотная. Красива… глаза большие… сурова и смугла. На ней рубаха белая, да сарафан коротенький». Путешественников приводят к женщине ее слова. Матрена соглашается рассказать о своей жизни, если мужики помогут в жатве. Название этой главы («Крестьянка») подчеркивает типичность для русских женщин судьбы Корчагиной. А слова автора «не дело между бабами счастливую искать» подчеркивают бесплодность поисков странников.

Матрена Тимофеевна Корчагина родилась в непьющей, хорошей семье, и там жилось ей счастливо. Но после замужества она оказалась «в аду»: свекор – пьяница, свекровь суеверна, на золовку приходилось работать, не разгибая спины. С мужем Матрене еще повезло: он только раз ее побил, но все время, кроме зимы, он был на заработках. Поэтому за женщину некому было и заступиться, единственный, кто пытался ее защитить, – дедушка Савелий. Женщина терпит домогательства Ситникова, на которого нет управы, потому что он господский управляющий. Единственным утешением Матрены становится ее первый ребенок – Дема, но из-за недосмотра Савелия он гибнет: мальчика съедают свиньи.

Проходит время, у Матрены появляются новые дети, умирают от старости родители и дед Савелий. Самыми трудными становятся неурожайные годы, когда всей семье приходится голодать. Когда ее мужа, последнего заступника, забирают в солдаты вне очереди, она идет в город. Находит дом генерала и бросается в ноги его жене, прося заступиться. Благодаря помощи генеральши Матрена с мужем возвращаются домой. Именно после этого случая ее все считают счастливицей. Но и в будущем женщину ждут одни беды: ее старший сын уже в солдатах. Некрасов, подводя итог, говорит, что ключ от женского счастья давно потерян.

Агап Петров

Агап – непокладистый и глупый мужик, по словам знающих его крестьян. А все потому, что Петров не желал мириться с добровольным рабством, на которое толкала крестьян судьба. Единственное, что могло его успокоить, – вино.

Когда его поймали, несшего бревно из барского леса, и обвинили в воровстве, он не выдержал и высказал хозяину все, что думает о реальном положении дел и жизни в России. Клим Лавин, не желая наказывать Агапа, инсценирует жестокую расправу над ним. А потом, желая утешить, поит его. Но унижение и чрезмерное пьянство приводят героя к тому, что утром он умирает. Такова плата крестьян за право открыто высказывать свои мысли и желание быть свободными.

Веретенников Павлуша

Веретенникова встретили мужики в селе Кузьминском, на ярмарке, он собиратель фольклора. Некрасов дает небогатую характеристику его внешности и не говорит о его происхождении: «Какого роду-звания, не знали мужики». Однако почему-то все зовут его барином. Это неопределенность необходима для того, чтобы образ Павлуши носил обобщенный характер. На фоне людей Веретенников выделяется своим беспокойством о судьбе русского народа. Он не равнодушный наблюдатель, как участники множества бездеятельных комитетов, которые обличает Яким Нагой. Некрасов подчеркивает доброту и отзывчивость героя тем, что уже первое его появление знаменуется бескорыстным поступком: Павлуша выручает крестьянина, покупающего ботиночки внучке. Неподдельная забота о народе располагает и путешественников к «барину».

Прототипом образа послужили этнографы-фольклористы Павел Рыбников и Павел Якушкин, участвующие в демократическом движении 60-х годов XIX века. Фамилия же принадлежит журналисту П.Ф. Веретенникову, который посещал сельские ярмарки и публиковал отчеты в «Московских ведомостях».

Яков – холоп верный, бывший дворовый, о нем рассказывается в части поэмы под названием «Пир на весь мир». Герой был верным хозяину, терпел любые наказания и выполнял безропотно даже самую тяжкую работу. Это продолжалось до тех пор, пока барин, которому приглянулась невеста его племянника, не отправил того на рекрутскую службу. Яков сначала запил, но все же вернулся к хозяину. Однако мужик желал отомстить. Однажды, когда он вез Поливанова (барина) к сестре, Яков свернул с дороги в Чертов овраг, распряг лошадь и повесился на глазах у хозяина, желая оставить того на всю ночь наедине с совестью. Подобные случаи мести действительно были распространены среди крестьян. За основу своей истории Некрасов взял подлинный рассказ, услышанный им от А.Ф. Кони.

Ермила Гирин

Характеристика героев «Кому на Руси жить хорошо» невозможна без описания этого персонажа. Именно Ермилу можно отнести к тем счастливцам, которых искали путники. Прототипом героя стал А.Д. Потанин, крестьянин, управляющий имением Орловых, прославившийся своей небывалой справедливостью.

Гирин почитаем среди крестьян из-за своей честности. Семь лет он был бургомистром, но только единожды позволил себе злоупотребить властью: не отдал своего младшего брата Митрия в рекруты. Но неправедный поступок до того мучил Ермила, что он едва не убил себя. Спасло положение вмешательство барина, тот восстановил справедливость, вернул несправедливо отправленного в рекруты крестьянина и отправил служить Митрия, однако лично заботился о нем. Гирин после этого ушел со службы и стал мельником. Когда же мельницу, что он арендовал, продавали, Ермила выиграл торг, но у него не было с собой денег уплатить задаток. Крестьянина выручил народ: за полчаса собрали для него тысячу рублей помнящие добро мужики.

Всеми поступками Гирина управляло желание справедливости. Несмотря на то что он жил в достатке и имел немалое хозяйство, когда вспыхнул крестьянский бунт, не остался в стороне, за что и попал в острог.

Продолжается характеристика героев. «Кому на Руси жить хорошо» – произведение, богатое персонажами разных сословий, характеров и устремлений. Поэтому Некрасов не мог не обратиться к образу священнослужителя. По мнению Луки, именно попу должно «житься весело, вольготно на Руси». И первым на своем пути искатели счастья встречают сельского священника, который опровергает слова Луки. У попа нет счастья, богатства или спокойствия. Да и получить образование очень нелегко. Совсем не сладка жизнь священнослужителя: он провожает в последний путь умирающих, благословляет рождающихся, и болит у него душа о страждущем и мучающемся народе.

Но и сам народ не особо чтит попа. Он и его семья постоянно становятся объектами для суеверий, анекдотов, непристойных насмешек и песен. А все богатство попов состояло из пожертвований прихожан, среди которых было много помещиков. Но с отменой крепостного права большая часть богатой паствы разбрелась по свету. В 1864 году духовенство лишается и еще одной статьи дохода: раскольники по указу императора переходят под опеку гражданской власти. А с грошей, что приносят крестьяне, «живиться тяжело».

Гаврила Афанасьевич Оболт-Оболдуев

Наша характеристика героев «Кому на Руси жить хорошо» подходит к концу, разумеется, мы не смогли дать описания всем персонажам поэмы, но включили в обзор самых важных. Последним их значимых героев стал Гаврила Оболт-Оболдуев – представитель барского сословия. Он кругленький, пузатенький, усатенький, румяненький, присадистый, ему шестьдесят лет. Один из прославленных предков Гаврилы Афанасьевича – татарин, который развлекал императрицу дикими зверями, воровал из казны и замышлял поджог Москвы. Оболт-Оболдуев горд своим предком. Но его печалит отмена крепостного права, так как теперь он уже не может наживаться на крестьянском труде, как раньше. Свои печали помещик прикрывает заботой о мужике и судьбе России.

Наша характеристика героев «Кому на Руси жить хорошо» подходит к концу, разумеется, мы не смогли дать описания всем персонажам поэмы, но включили в обзор самых важных. Последним их значимых героев стал Гаврила Оболт-Оболдуев – представитель барского сословия. Он кругленький, пузатенький, усатенький, румяненький, присадистый, ему шестьдесят лет. Один из прославленных предков Гаврилы Афанасьевича – татарин, который развлекал императрицу дикими зверями, воровал из казны и замышлял поджог Москвы. Оболт-Оболдуев горд своим предком. Но его печалит отмена крепостного права, так как теперь он уже не может наживаться на крестьянском труде, как раньше. Свои печали помещик прикрывает заботой о мужике и судьбе России.

Этот праздный, невежественный и лицемерный человек убежден, что предназначение его сословия в одном – «жить чужим трудом». Создавая этот нелицеприятный образ, Некрасов не скупится на недостатки и наделяет своего героя еще и трусостью. Эта черта проявляется в комическом случае, когда Оболт-Оболдуев принимает безоружных крестьян за грабителей и угрожает им пистолетом. Больших трудов мужикам стоило разуверить бывшего хозяина.

Заключение

Таким образом, поэма Н. А. Некрасова насыщена рядом ярких, самобытных персонажей, призванных со всех сторон отразить положение народа в России, отношение к нему разных сословий и представителей власти. Именно благодаря такому количеству описаний людских судеб, часто имеющих в своей основе реальные истории, произведение никого не оставляет равнодушными.

Скачать сочинение

Скачать сочинение

Русский национальный характер в изображении Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо»

Русский национальный характер в изображении Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо»